赫伊森染红引发争议 裁判拒绝回放 阿隆索愤怒抗议赛场风波升级

在一场备受关注的焦点赛事中,赫伊森的染红判罚成为舆论的中心。比赛过程中,裁判拒绝使用视频回放的举动进一步激化了争议,而主教练阿隆索的愤怒抗议则将矛盾推向了顶点。整场比赛不仅因为球员的拼搏和技战术的较量而备受瞩目,更因判罚带来的风波而成为媒体与球迷热议的话题。本文将从四个角度深入分析这一事件:首先是赫伊森染红的经过与判罚合理性的讨论;其次是裁判拒绝回放背后的争议与制度缺陷;第三是阿隆索愤怒抗议所代表的教练与裁判关系;最后是风波升级对赛场秩序与舆论环境的深远影响。通过系统化的解析,我们不仅可以看清这一事件的来龙去脉,还能进一步理解足球世界中西甲联赛直播裁判判罚、公平性与职业精神的复杂交织。本篇文章将结合事实与背景,从不同角度层层剖析,力求还原最真实的赛场风貌与舆论反应,为读者呈现一场关于规则与情感、权威与抗争的立体化故事。

1、赫伊森染红经过与合理性

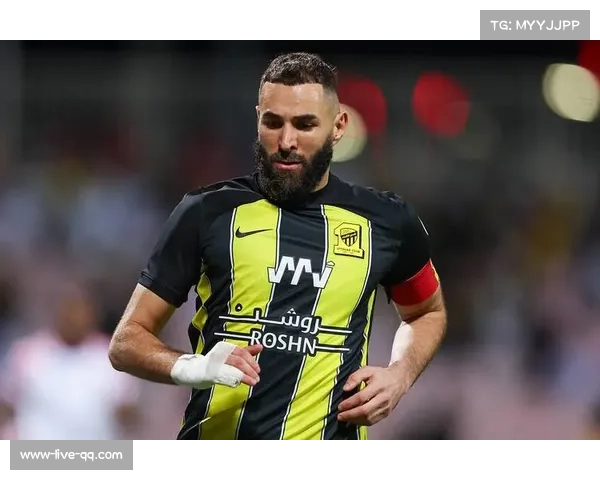

比赛第65分钟,赫伊森在一次激烈拼抢中与对手身体接触倒地,裁判毫不犹豫地直接出示红牌,将他逐出场外。这一判罚立刻引起了全场哗然,观众席上嘘声四起,场上队友们也难掩惊愕之情。赫伊森本人更是难以接受,他不断挥手示意自己并无恶意动作。

在赛后的复盘中,不少解说员与评论员指出,这次动作虽然存在一定的危险性,但更多是正常的拼抢与惯性所致。直接出示红牌是否过于严厉,成为争论的核心。部分人认为,按照规则解释,赫伊森的动作确实触及到危险犯规的标准,但同时也存在裁判过于严格解读的可能。

从球迷层面来看,支持与反对的声音交织。支持者认为裁判坚守规则,能够保护球员安全;反对者则认为判罚失衡,破坏了比赛的公平性。赫伊森的染红不仅改变了场上人数,也改变了整场比赛的走势,使得事件进一步发酵。

2、裁判拒绝回放的制度争议

在判罚作出后,最引发关注的不是红牌本身,而是裁判拒绝使用视频回放(VAR)。按照常规,这类争议性极强的判罚通常可以通过VAR进行复核,以减少误判的风险。然而,本场裁判坚持己见,坚决不启用技术手段。

这种拒绝回放的态度被广泛批评,很多人认为这是对现代足球公正性的否定。VAR的初衷就是为了辅助裁判减少争议,但在关键时刻被弃用,让人质疑其存在价值。赛后媒体的评论直言,这种行为会动摇公众对判罚公正的信任。

从制度层面看,不同赛事对VAR的使用有一定差异,有的裁判倾向于保护自身权威,不愿过多依赖技术手段。然而,这种“人治”色彩的判罚方式,容易引发外界对于标准不统一的质疑,也进一步放大了赫伊森红牌事件的争议性。

3、阿隆索愤怒抗议的深层意义

作为球队的主教练,阿隆索在看到爱将被红牌罚下后立刻情绪激动。他不仅在场边大声抗议,还走向第四官员表达强烈不满。这种公开的愤怒,不仅仅是对一张红牌的抗议,更是对裁判拒绝回放行为的质疑。

阿隆索的愤怒很快成为媒体聚焦的焦点。一方面,他展现了作为教练维护球队利益的责任感;另一方面,他的过激举动也被批评可能会煽动球迷情绪,甚至影响场上秩序。这种两难局面体现了教练在赛场上所处的尴尬位置。

从更深层意义来看,阿隆索的抗议其实是对裁判权威与制度缺陷的挑战。他的声音不仅仅代表一个球队,更成为了所有质疑裁判判罚的教练们的缩影。这种抗争,折射出足球比赛中权力与规则之间的博弈。

4、赛场风波升级与舆论效应

随着红牌事件的持续发酵,赛场内外的氛围急剧紧张。球员在场上的情绪受到影响,动作逐渐失控,冲突不断升级。观众席上的球迷更是情绪高涨,呐喊与抗议声此起彼伏,比赛秩序几度接近失控。

媒体方面,对此事件的报道铺天盖地。不同立场的评论员从规则、公平、情感等角度展开解读,使得整个舆论场变得异常复杂。社交媒体的传播更是让话题持续升温,赫伊森、裁判、阿隆索等关键词迅速登上热搜。

从长远影响来看,这一风波可能会推动赛场规则的进一步调整,尤其是在VAR使用机制上的重新审视。同时,球迷与公众对裁判判罚的敏感度将进一步提高,裁判未来的执法环境也可能面临更大压力。

总结:

赫伊森染红事件不仅仅是一次简单的判罚争议,更是现代足球发展过程中制度、技术与人性之间矛盾的集中体现。从判罚合理性、VAR制度缺陷,到教练的抗议与赛场风波的升级,这一事件全面展现了足球比赛中不同角色的利益冲突与情感交织。

透过这场风波,我们可以看到足球不仅是一项竞技运动,更是社会与舆论的缩影。如何在保障比赛公平与权威之间找到平衡,将成为未来足球管理的重要课题。赫伊森的红牌或许终将淡出历史,但它所引发的讨论与反思,必将长期存在。